藥食同源藥用部分統計分析:112 味中藥藥性規律全解析

發布時間:

2025-03-31 14:58

隨著全球化發展,人類生活水平不斷提高,社會節奏日漸加快,環境污染嚴重等問題日益增加,亞健康和慢性疾病的人群也越來越多。調查研究發現我國高血壓、高血脂、糖尿病等疾病的發病率呈逐年上升趨勢,發病人群也趨于年輕化。近年來,隨著“健康中國”戰略的推動,大力提倡“不治已病,治未病”健康理念,加之人們養生與健康意識的逐步提高,藥食同源資源備受關注和重視,因其安全性、方便性和普遍性的特點,又兼具治病和養生之效,藥食同源資源及其衍生產品越來越具有市場競爭力,江中猴姑餅干等具有保健功能的食品深受廣大消費者青睞。

▲圖源:網絡

藥食同源,食物即藥物,兼具營養價值和藥用價值。《黃帝內經》最早提出藥食同源、未病先防的理念,通過食療、食補或藥膳等方式調理機體,提高人體免疫力達到預防疾病的效果,即未病先防、防患于未然。2012 年,國家衛計委公布“按照傳統既是食品又是藥品”目錄共計86 種中藥材,2014 年新增15 種中藥材,2018 年新增9種中藥材,截至目前,國家衛計委公布的藥食同源中藥共有110 種。近年來,研究表明藥食同源物質在降壓、降血糖、抗氧化等藥理活性方面具有顯著優勢。

本文通過梳理我國藥食同源發展歷史,并對藥食同源中藥的種類、功效、藥用部位、性味歸經、毒性等進行數據統計與規律分析。通過整體把握藥食同源中藥的藥性規律,以期為藥食同源資源的研究與開發提供一定的參考依據,弘揚中醫藥文化。

01

藥食同源歷史源流

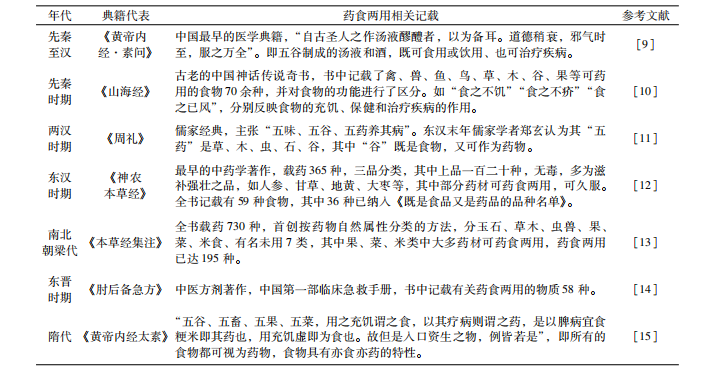

俞慎初曾在《中國醫學簡史》一書中提出:“醫藥學的最初萌芽就是孕生于原始人類的飲食生活之中的,這應當說是人類醫藥學發生和發展的一般規律。”我國傳統中醫藥文化自古就有藥食同源的理論與應用,《黃帝內經》最早提出藥食兩用理念,歷代經典古籍文獻均有相關記載。所謂藥食同源,又稱藥食兩用,食物即藥物,兩者之間并無絕對的分界線,食物和藥物一樣能夠防治各類疾病,人們常利用食物的藥用價值進行養生保健或防病治病。

▲圖源:論文出處

02

食同源中藥的藥性規律研究

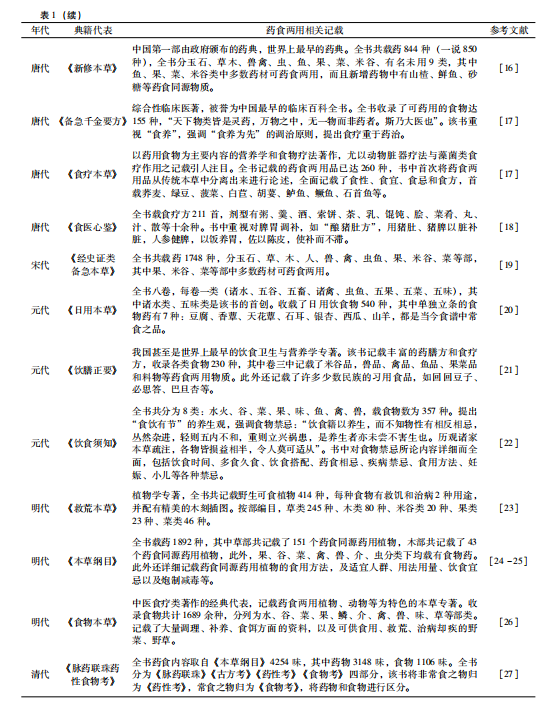

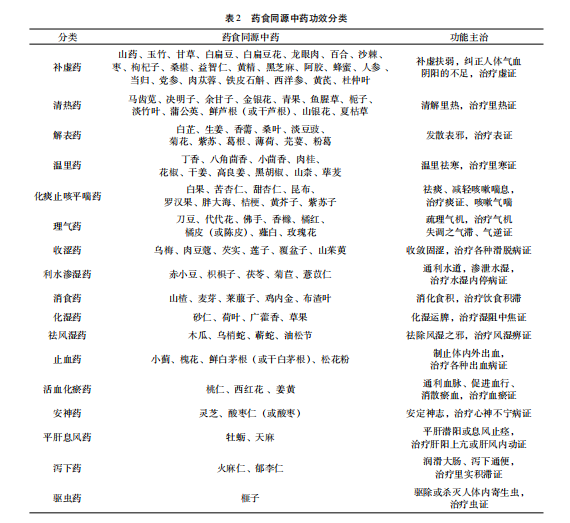

目前,國家衛健委公布的最新藥食同源目錄有:丁香等110種藥食兩用中藥,其中姜(生姜和干姜)和杏仁(苦杏仁和甜杏仁),因生姜與干姜、苦杏仁和甜杏仁的性味歸經功效主治略有不同,故本研究按照112味中藥進行數據統計,參考2020版中國藥典和第十一版《中藥學》教材,對112味中藥的種類、功效、藥用部位、性味歸經、毒性等進行統計分析。

種類統計分析顯示:藥食同源中藥包含植物藥和動物藥,其中以植物藥為主,有丁香等106味藥材,約占94.64%;動物藥有烏梢蛇、牡蠣、阿膠、雞內金、蜂蜜、蘄蛇6味藥材,僅約占5.36%。

根據藥食同源中藥的功效不同進行歸納整理,統計分析顯示:藥食同源中藥以補虛藥為主,有24味藥材,占21.43%;清熱藥、解表藥、溫里藥、化痰止咳平喘藥、理氣藥次之,分別有12、11、10、9、8 味;其它類藥占比較少。

▲▲圖源:論文出處

藥食同源中藥的藥用部位統計分析顯示:以果實類藥材為主,有八角茴香等28 味藥材,占25.00 %;根或根莖類藥材有山藥等20 味,占19.86 %;種子類藥材有刀豆等19 味,占16.96 %;花類藥材有丁香等10 味,占8.93 %;全草或地上部分藥材有小薊等9味,占8.04 %;葉或莖枝類藥材有桑葉等8味,占7.14 %;塊莖或鱗莖類藥材有天麻等4味,占3.57 %;果實或種子類藥材有枳椇子、益智仁、酸棗仁(或酸棗)3味,占2.68 %,其中枳椇子和益智仁種子藥用,果實食用,酸棗仁(或酸棗)種子和果實均可食用或藥用;動物體藥材有烏梢蛇、蘄蛇2味,1.79%;樹皮、子實體、菌核等其他類藥材有肉桂、靈芝、茯苓等9味,占8.04 %。

藥食同源中藥的藥性統計分析顯示:以性“溫”“平”為主,其中“溫”性藥材有丁香等33 味,占29.46 %,“平”性藥材有山藥等33 味,占29.46 %;“寒”性藥材有馬齒莧等14味,占12.50 %;“涼”性藥材有小薊等11味,占9.82 %;“微溫”性藥材有山楂等9味,占8.04 %;“微寒”性藥材有玉竹等7味,占6.25 %;“熱”性藥材有干姜等4味,占3.57 %;“大熱”性藥材有肉桂1味,占0.89 %。

藥食同源中藥的藥味統計分析顯示:以味“甘”中藥為主,有刀豆等65 種藥材;味“辛”的藥材有丁香等39 種;味“苦”的藥材有苦杏仁等22 種;味“酸”的藥材有馬齒莧等14 種;味“澀”的藥材有白果等7種;味“咸”的藥材有昆布等6種;味“微苦”的藥材有代代花等5種;味“淡”的藥材有白扁豆花等4種;味“微酸”的藥材有布渣葉1種;味“微辛”的藥材有杜仲葉1種。

藥食同源中藥的歸經統計分析顯示:以歸“肺”“胃”“脾”經為主,其中歸“肺”經的中藥有魚腥草等 53 味,歸“胃”經的中藥有枳椇子等51味,歸“脾”經的中藥有丁香等50 味;歸“肝”經的中藥有丁香等41 味;歸“腎”經的中藥有山藥等30 味;歸“心”經的中藥有龍眼肉等24 味;歸“大腸”經的中藥有馬齒莧等21味;歸“膽”經的中藥有菊苣等4味;歸“小腸”經的中藥有赤小豆等4味;歸“膀胱”經的中藥有覆盆子、雞內金、鮮白茅根(或干白茅根)3味;歸“三焦”經的中藥有梔子1味。

此外,對藥食同源中藥是否具有毒性進行統計整理,其中丁香等 109 味中藥無毒,占92.86%;3味中藥有毒,分別為白果(有毒)、苦杏仁(有小毒)、蘄蛇(有毒),共計占7.14%。

03

小結

空腹食之為食物,患者食之為藥物”,藥食同源理念在我國有著悠久歷史。近年來,隨著康產業的不斷升溫,藥食同源產品備受矚目,藥食同源資源在醫藥、食品、保健品等方面都具有重要的應用價值,有著潛在的開發利用空間。

通過統計分析藥食同源中藥各類特性規律,結果顯示藥食同源中藥以植物藥為主,動物藥較少;功效統計分析表明藥食同源中藥以補虛藥為主,清熱藥、解表藥、溫里藥、化痰止咳平喘藥、理氣藥次之,其它類藥較少;藥用部位統計分析表明藥食同源中藥以果實類藥材為主,根或根莖類和種子類藥材較多,花類、全草或地上部分、葉或莖枝類藥材次之,塊莖或鱗莖類、果實或種子類、動物體等其它類藥材較少;藥食同源中藥以性“溫”“平”為主,性“寒”“涼”“微溫”微寒”藥材次之,性“熱”和“大熱”藥材較少;藥食同源中藥以味“甘”中藥為主,味“辛”“苦”“酸”的藥材次之,味“澀”“咸”“微苦”“淡”“微酸”“微辛”的藥材較少;藥食同源中藥以歸“肺”“胃”“脾”經為主,歸“肝”“腎”“心”“大腸”經的中藥次之,歸“膽”“小腸”“膀胱”“三焦”經的中藥較少;此外,藥食同源中藥中僅有3味中藥有毒。

本文通過初步探討藥食同源歷史源流,多維度歸納分析藥食同源中藥的藥性規律與特點,有利于整體認識與把握藥食同源中藥的藥性規律,以期為藥食同源資源的研究和開發利用提供一定的參考價值,弘揚中醫藥文化。

* 參考內容:《藥食同源歷史源流及其藥性規律研究》楊明翰、梁政亭、葛 亮、蘭 衛

* 提醒:文章僅供參考,如有不當,歡迎留言指正和交流。且讀者不應該在缺乏具體的專業建議的情況下,擅自根據文章內容采取行動,因此導致的損失,本運營方不負責。如文章涉及侵權或不愿我平臺發布,請聯系處理。

文章轉載自: FFL未來食品實驗室公眾號

版權所有: FFL未來食品實驗室公眾號

上一頁

上一頁

相關新聞